祇園祭とは、7月1日から始まり7月31日にわたる1か月間の祭りです。ご存じでしたか?本当に長い祭りですよね。7月1日の「吉符入」で始まり、7月31日の「疫神社夏越祭」で終わります。その中で、一番注目を集める行事が『山鉾巡行』です。

目次

祇園祭りの主な行事

7月の京都では1か月間祇園祭りに関わるお祭りが行われます。主な行事だけでも下記のように2日に1回の割合で市内どこかでお祭りが行われます。

- 吉符入り(7月1日)

- くじ取り式(7月2日)

- 神面改め(7月3日)

- 長刀鉾の児舞披露(7月5日)

- 綾傘鉾の稚児社参(7月7日)

- 清祓い(7月8日~)お迎え提灯

- 前祭 曳き初め(7月12日)

- 長刀鉾の稚児社参(7月13日)

- 斎竹【いみたけ】建て(7月15日)

- 大政所 神剣拝戴(7月16日)

- 前祭 山鉾巡行/しめ縄切り(7月17日)

- 後祭 山鉾曳き初め(7月20日)

- 煎茶献茶祭(7月23日)

- 後祭 山鉾巡行(7月24日)

- 狂言奉納(7月25日)

- 神興洗(7月28日)

- 神事済奉告祭(7月29日)

- 疫神社夏越祭(7月31日)

2022年山鉾巡行スタート(前祭7月17日)

いよいよ2022年山鉾巡行(前祭)が始まりましたね。3年ぶりのに復活しました。何と言ってもあの「コンチキチン」の「祇園ばやし」は、心を躍らせますね。

・2022年山鉾巡行(ここをクリック)

・(参考)有料観覧席情報(ここをクリック)

ところで祇園祭の楽しみは何と言っても次の四つです。

①山鉾の組立や鉾の中を見学

各山鉾では、山鉾巡行に先立ち、鉾が組みあがったところで山鉾の内部を公開しているところが多いです。有料の所もありますが、今回は鶏鉾に上って外を見た写真でどのような様子かをお楽しみ下さい。とても高い所(3m以上)なので少し不安になりますが、なかなか良い眺めです。但し、山鉾によっては、山鉾の内部を「女人禁制」のため見ることができないことがあり、非常に残念です。

鶏鉾からの眺め

鶏鉾からの眺め

私のお気に入りのYoutuberが山鉾組み立て動画を上げていますので、是非ご覧下さい。

・山鉾組立の様子(ここをクリック)

②粽(ちまき)やタオルなどのお土産

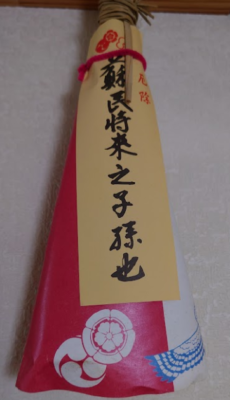

祇園祭の楽しみの一つは、何と言ってもお土産ですね。その中でも一番人気があるのは、各山鉾で販売されている「粽(ちまき)」です。写真は「放下鉾」のものですが、本当に記念になります。但し、ここの粽は食べられませんので注意下さい。

放火鉾の粽

放火鉾の粽

蘇民将来の子孫也? なぞの呪文!

ところで「粽」に書かれている文字が気になりませんか?この不思議な言葉は、謂れがあるのです。その昔、牛頭天王(ごずてんのう)と呼ばれる神様が旅の途中で町の長者に宿所を頼んだのですが、この長者はそれを断りました。ところが、その長者の兄(蘇民将来)は、宿を貸しさらに粟めしをふるまいました。

牛頭天王はその親切にひどく感謝し、「蘇民将来の子孫を悪いことから守る」という約束をしたのでした。その言葉が祇園祭の「粽」にその言葉が記載されているのです。

③この期間しか味わえない食べ物(しみだれ豚まん)

この期間でしか味わえない食べ物としてお薦めなものは、「しみだれ豚まん」です。食べたことのない方にはイメージがわからないと思いますが、一言でいえば「マックドナルドの照り焼きチキンバーガー」のタレで、豚まんを覆っているような食べ物です。

その店は、阪急烏丸駅(地下鉄四条烏丸駅)から徒歩3~4分のところにあります。

コメント